aus dem Museum der Sternwarte Kremsmünster

Februar 2019

Aus der Beschreibung des Stiftes

Kremsmünster von Karl Ehrenbert von Moll 1782 in der selben Sammlung von Reisebeschreibungen erfahren wir nun,

wer der Zeichner dieses Bildes ist. Es ist Johann Baptist Illinger jun., der

Sohn des 1. Mechanikers der Sternwarte, des von den Leuten als "Turmhansl" bezeichneten Johann

Baptist Illinger sen.. Moll schreibt: "Sein Sohn, der nach der Physiognomik betrachtet, sehr wenig verspricht,

hat sehr viele Geschicklichkeit im Zeichnen. Er hat zu den Kupferplatten über diese Sternwarte in dem IVten Bande

der Bernoullischen Sammlung die Zeichnungen gemacht." (Moll, 314)

Die Kupferstiche sollen aber hier nicht ohne ihre Beschreibung stehen bleiben. Wir fügen hier den gesamten Text von P. Plazidus Fixlmillners Kurzer Geschichte und der Beschreibung der Sternwarte zu Kremsmünster ein.

(372)

Den ersten von den hier folgenden kürzern Aufsätzen habe ich aus

französischgeschriebenen Nachrichten gezogen,

die mir von dem Hrn. P. Placidus Fixlmillner Benediktiner=Ordens, Regens der Akademie, Decanus der höhern Klassen, Prof.

der heil. Canon. und Astron. zu Kremsmünster, schon vor einem Jahr nebst den Rissen die ich auf den 3 ersten Tafeln in

Kupfer habe stechen lassen, sehr gefällig mitgetheilt worden. Die Sternwarte zu Kremsmünster, von welcher bisher

nur in meinen Lettres sur diff. Sujets Tom I. p. 56-59 eine kurze Beschreibung stand, verdiente vor allen andern jetzt in

Deutschland existierenden, auch für diese Weise bekannt und gepriesen zu werden, da sonst von keiner eine ordentliche,

vollkommene Sammlung angestellter, und was noch mehr ist, mit der Berechnung verglichener Beobachtungen vorhanden ist: ein

solches wichtiges Werk ist man dem unermüdeten Fleiße und der Geschicklichkeit des Hrn. P. Fixlmillner schuldig:

sein Decennium astronomicum etc. Stirae 1774. 4to. welches ich hiermit meyne, macht ihm und seinem Kloster besondere Ehre:

ich habe in meinen Nouv. litt. Cah. III. p. 9-12 den Innhalt davon angegeben. Von dem nämlichen geschickten Astronomen

ist auch eine hieher gehörige Schrift unter dem Titel Meridianus Speculae astron. Cremifanensis. 1765. 4to. vorhanden.

Zu den übrigen kleinen Aufsätzen wird kein Vorbericht nöthig seyn.

(373)

Kurze Geschichte und Beschreibung der Sternwarte zu Kremsmünster. (Nebst drey Kupferplatten.)

Das große Oesterreichische Benediktiner-Kloster zu Kremsmünster im Lande ob der Ens, zeichnete sich schon längst durch ein sehr ansehnliches Gymnasium (eigentlich Adel. Akademie genannt) aus, als dasselbe seit 20 Jahren auch den Astronomen vorzüglich bekannt und merkwürdig wurde; Der vorige Abt, Alexander Fixlmillner, ein Onkel des jetzigen berühmten Vorstehers der Sternwarte, hatte zwar selbst keine Muße gehabt, sich viel mit den mathematischen Wissenschaften zu beschäftigen, allein er schätzte dieselben ungemein hoch, und dies verleitete ihn, zum Gebrauch einiger seiner untergebenen Ordensgeistlichen, eine prächtige Sternwarte anzulegen: um so mehr da die Materialien dazu aus den beträchtlichen liegenden Gründen des Klosters konnten herbeygeschaft werden,

(374)

und der Abt für eine Menge armer Arbeiter, die ohne Brodt waren, großes Mitleiden hatte.

Der verstorbene Pater Anselmus Desing, (Benediktinermönch von Ensdorff in der Oberpfalz, und nachmaliger Abt seines Klosters) verfertigte den Entwurf und Grundriß zu dieser Sternwarte. Der Bau wurde im J. 1747 angefangen und im J. 1758 vollendet; auch sogleich die Aufsicht und Direktion der Sternwarte, dem P. Eugenius Dobler, einem Benediktiner von Irsee, der damals Professor der Mathematik bey den Kremsmünsterschen war, übergeben; dieser versah dieselbe mit einem beweglichen Quadranten von 3 Fuß im Halbmesser; einer astronomischen Penduluhr von Augsburg, einer andern von Paris, und mit einer Machina parallatica. Nebst dem schaffete er auch verschiedene physikalische Instrumente an.

Der Abt Bertholdus Vogl, Alexanders Nachfolger, hatte für die Astronomie so viel Achtung, daß er sich sehr angelegen seyn ließ, diese Wissenschaft ernstlich betreiben und die kostbare Sternwarte nicht unbenutzt zu lassen. In der Absicht ernannte er im September 1761 den Pater

(375)

Placidus Fixlmillner zum Astronom und Aufseher derselben, und trug ihm auf, die noch nothwendigen Instrumente anzuschaffen; doch ereigneten sich Hindernisse, welche machten, daß der neue Astronom eher nicht, als gegen das Ende 1762 mit Nachdruck Hand anlegen konnte.

Zum Glück aber bekam er einen Arbeiter, dessen Genie und Geschicklichkeit ihn wie alle in Verwunderung setzten, und ihm sehr behülflich waren. Dieser Mann war zwar von Profeßion nur ein Zimmermann, hatte sich aber geübt zierlich in Meßing zu arbeiten, und es durch Eifer und Fleiß so weit gebracht, daß er die wichtigsten astronomischen Instrumente, mit aller erforderlichen Genauigkeit ausführen konnte, wofern man ihm nur von der Zurichtung des Instruments eine deutliche Vorschrift gab. Mit einem solchen geschickten Gehülfen war der Pater Fixlmillner im Stande, nach und nach sowohl die größeren als mittelmäßigern Instrumente, welche auf unserer II. und IIIten Tafel vorgestellt sind, auszuführen, und in der Sternwarte aufzustellen: nur die wenigen obgedachte ausgenommen, so wie einige Fernrohre,

(376)

worunter zwey Dollondsche, ein Spiegeltelescop von Brander und andere tragbare Instrumente, die an andern Orten angekauft worden, aber auf den hier in Kupfer gestochenen Rissen, um den Raum zu schonen, nicht abgebildet sind. Nach diesen Vorerinnerungen wollen wir nur kurz die drey hieher gehörigen Kupfertafeln erklären; für Kenner der practischen Astronomie wird diese Anzeige hinlänglich seyn.

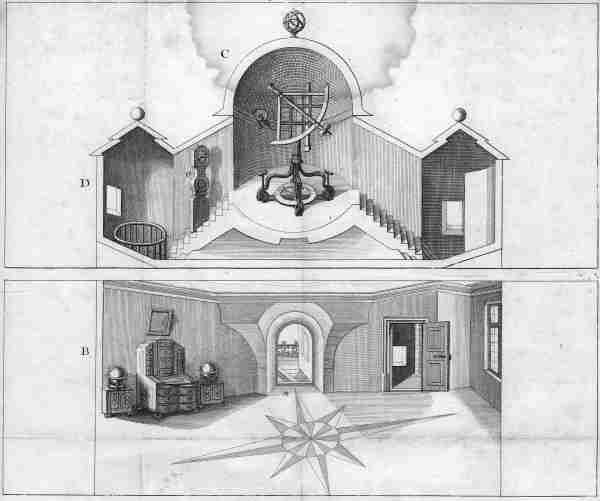

Die I. Tafel enthält den Aufriß des ganzen astronomischen Gebäudes. Die 2 ersten Stockwerke AA, BB, und das noch niedrigere befindliche Souterrain, welches 4 Ruthen tief ist, sind zur Wohnung und den Arbeiten der Künstler und Handwerksleute bestimmt.

In dem Stocke CC werden ausser einer Naturaliensammlung, verschiedene physikalische, mechanische, hydrostatische, hydraulische ect. Instrumente und Maschinen verwahret.

DD enthält, die zur Optik, Dioptrik, Catoptrik und Perspectiv gehörende Instrumente; ferner eine Büchersammlung von mathematischen, besonders astronomischen Werken; allerhand Sonnenuhren; einige neue Maschinen und

(377)

Erfindungen, welche dienen, die Beweise der sphärischen Trigonometrie zu erleichtern; endlich auch ein Zimmer zur Wohnung des Astronoms.

EE. ist ein großer Saal der mit einer Menge Gemälde und Portraite meubliret ist.

FF. ein niedriges gewölbtes Zimmer; welches dem Beobachtungszimmer, vermittelst des Gewölbes, zu einer festen Grundlage dienet.

GG. ist der eigentliche astronomische Saal, wo der Vorrath der hauptsächlichsten Instrumente befindlich ist. Die innere Einrichtung desselben kann man aus der II. Kupfertafel ersehen. An diesem Stocke sind auch von aussen zwo offene Altanen, eine gegen Mittag, die andere gegen Mitternacht, um in gewissen Fällen, die Beobachtungen, besonders solche die mit langen Fernrohren geschehen, zu erleichtern.

HH. ist ein Zimmer, welches des Winters dem Beobachter statt eines Zufluchtortes dienet, um sich zu wärmen, und ihm die Mühe zu ersparen, öfters eine Treppe von 110 Stufen auf- und niederzusteigen, wenn die anzustellenden Beobachtungen nach kurzen Zwischenzeiten auf einander folgen. Dieses Zimmer ist aber

(378)

ebenfalls mit zwo offenen Altanen zusammenhängend, die eine gegen Osten, die andere gegen Westen. Letztere ist in dem Fußboden mit Oefnungen versehen, zum Behuf der Beobachtungen welche an den unbeweglichen Instrumenten in dem Beobachtungssaal, nahe am Zenith gemacht werden.

II. endlich ist eine Gallerie mit Pavillons, von welchen die vornehmsten auf der dritten Tafel in c. D vorgestellt sind.

Um nunmehr von den drey oberen Stockwerken, die eigentlich zu den astronomischen Beobachtungen bestimmt sind, einen deutlicheren Begriff zu bekommen, kann man die II. und III. Kupfertafel zur Hand nehmen.

Hier ist A. der astronomische Saal, wo die gewöhnlichsten Beobachtungen vorgenommen werden; er ist 10 Ruthen lang; man hat aber nur den Theil desselben, wo die vornehmsten Instrumente befindlich sind, auf dem Risse vorgestellt, wodurch nicht die Hälfte der Länge, dem Auge sichtbar wird.

ad. Die Mittagslinie von 8 Ruthen in der Länge. Bey b ist in einer meßingenen am Fen-

(379)

ster in einen Stein eingelassenen Platte ein kleines Loch, welches vertical und genau mit dem untersten Punkte des 14 Fuß hohen Gnomon ba, übereinstimmt.

g. Ein Mauerquadrant von 9 Fuß im Radius, gegen Mittag gerichtet.

f. Ein dergleichen Quadrant von 9 Fuß, gegen Norden.

h. Ein großer Sector von 9 Fuß, größtentheils nach der Boscovichschen Einrichtung.

i. Das Passage-Instrument oder Fernrohr in der Mittagsfläche, mit einem halben Circulbogen, von 1 Fuß rad. An dem Fernrohr ist ein Vernier; wie auch ein Fadenmicrometer, und Fadennetz. Die zum Gebrauch dieses Instruments dienliche Oeffnung, hat so schicklich können eingerichtet werden, daß man mit dem Instrument den halben über dem Horizont stehenden Mittagskreis ganz durchfahren oder beschreiben kann. Hinter der nächsten Mauer ist ein hier nicht zu sehendes 6 Fuß langes Fernrohr, beständig nach α der Leyer, wenn dieser Stern culminiret, gerichtet; zur Berichtigung des Ganges der Uhren,

(380)

l. Eine zu Paris verfertigte Penduluhr, die man pflegt nach der mittleren Sonnenzeit zu richten.

m. Eine andere Uhr, nach der täglichen Bewegung der Fixsterne gehend,

p. Ein Fernrohr, welches unbeweglich auf die obere Culmination des Polarsterns gerichtet ist.

q. Ein gleiches Fernrohr, welches beständig nach dem Polarstern gerichtet ist, wo er in der untern Hälfte seines Parallelkreises durch den Meridian gehet.

B. (III. Taf.) Das obgemeldte Zimmer für die Bequemlichkeit des Astronomen. Die Thür n führet nach der erwähnten Gallerie oder Altane, wo die Oeffnungen am Zenith im Fußboden befindlich sind.

C. Ebend. Ist ein Pavillon, oder kleines Zimmer mit einem Dache das sich umdrehen läßt, damit man einen jeden beliebigen Theil der halben Himmelskugel, durch die in diesem Dache befindliche Oeffnung übersehen könne. Der in diesem Pavillon stehende Quadrant hat 4 Fuß im Halbmesser. Er läßt sich ganz um sein eisernes Gestell herum bewegen; aber das Gestell oder der Fuß selbst, sammt seinem Azimuthal-Circul, kann als unbeweglich angesehen

(381)

werden, weil er keiner andern Bewegung fähig ist, als derjenigen, die man zu geben hat, um den Quadrant nach dem Bleyloth zu berichtigen.

o. Ist eine ziemlich gute zu Augsburg verfertigte Penduluhr.

D. Noch ein Pavillon über einer runden Oeffnung, die ganz bis in das Fundament des Gebäudes

hinunter geht, und deren Tiefe 29 Ruthen ist.

AONYMUS o. J. Kupferstichtafeln, Sonderabdrucke im Direktions-Archiv der Sternwarte aus:

FIXLMILLNER, P. Placidus 1781: Kurze Geschichte und Beschreibung der Sternwarte zu Kremsmünster. 1780 nebst drey Kupferplatten, in: Bernoulli, J. Sammlung kurzer Reisebeschreibungen, S.372-381 und der dazugehörenden Kupfer, in: Jahrgang 1781, 4.Bd., Berlin

FIXLMILLNER, P. Placidus 1791: Acta Astronomica 1775-1791, Steyr

MOLL, Karl Ehrenbert von 1783: Briefe an den Herrn Professor Heinrich Sander in Karlsruhe über eine Reise von Kremsmünster

nach Moßheim im Salzburgischen. Im Herbste 1780, Erste Abteilung. Reise bis Salzburg, in: Bernoulli, Johann, Sammlung kurzer

Reisebeschreibungen und anderer zur Erweiterung der Länder- und Menschenkenntnis dienender Nachrichten,

Jg. 1783, 11. Bd. Berlin, 283-358