Inv. Nr.: 17090912 und 17090913

Foto: P. Amand Kraml (200709294568)

aus dem Museum der Sternwarte Kremsmünster

September 2007

Beschreibung aus P. Daniel Sihorsch, Die Globensammlung der Sternwarte Kremsmünster, ADV-Berichte 36:

Johann Gabriel DOPPELMAYR (1671-1750)

Geboren 1671 in Nürnberg[1], wo er am 30. 9. 1677

[2] getauft wurde. Am 1. 12. 1750 starb er in seiner

Heimatstadt. Ab 1704 lehrte er als Professor der Mathematik am Gymnasium Aegidianum in Nürnberg.

Er war Mitglied zahlreicher gelehrter Gesellschaften Europas und hatte im Verlag Homann den Posten

eines wissenschaftlichen Beraters inne. Er schrieb eine "Einleitung in die Geographie" (1714),

verfasste seine inhaltsreiche "Historische Nachricht von den Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern"

(1739) und gab 1742 einen "Atlas coelestis" heraus

[3].

Daneben betätigte sich Doppelmayr auch als

Übersetzer mathematischer und astronomischer Werke des französischen Mathematikers Nicolai Bion.

Die von ihm angefertigten Globen zeugen von der hohen Qualität seiner Arbeiten. Dabei zählen sie,

besonders die mit einem Durchmesser von 32 und 19,5 cm, zu den meist verbreiteten der deutschen

Produktion.

Als Stecher scheint oft der Name des Nürnbergers Johann Georg Puschner (1680-1749) auf, der ebenso

Feinmechaniker war und wahrscheinlich auch die Kugeln und die Armierung gefertigt hat

[4].

Foto: P. Amand Kraml (200709294451)

Durchmesser 32 cm; (alte Nummer: 14)

HÖHE: 46 cm

KARTENBILD: Kolorierter Kupferstich - 12 Segmente, am Äquator geteilt, Polkappen ab 85°.

KUGEL: Papiermaché mit Gipskreidegrund.

MERIDIANRING: Messing mit Gradteilung, Stundenring und Stundenzeiger.

HORIZONTRING: Holz, achteckig, aufgeklebter Stich (vierteilig) zeigt: Gradteilungen,

Tierkreiszeichen (Symbole), Kalender: Monatstage, Monate (lat.) des Julianischen

("Calend. Iuliani") und des Gregorianischen ("Calend. correcti et Gregoriani") Kalenders,

Monatstage, christl. Fest- und Heiligentage, 32 Himmelsrichtungen (4 Hauptrichtungen lat.,

die anderen deutsch).

GESTELL: Holz, vierbeinig mit Bodenplatte.

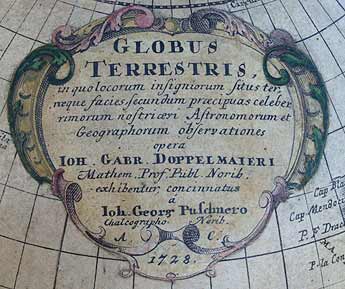

INSCHRIFT: GLOBUS TERRESTRIS, / in quo locorum insigniorum situs ter- / raeque facies, secundum

praecipuas celeber- / rimorum nostri aevi Astronomorum et Geographorum observationes / opera /

IOH. GABR. DOPPELMAIERI / Mathem. Prof. Publ. Norib. / exhibentur, concinnatus / á / Ioh. Georg

Puschnero / Chalcographo Norib. / A. C. / 1728. (im nordöstlichen Pazifik: 202°-248°, 39°-62°N,

Kartusche aufgeklebt).

Foto: P. Amand Kraml (200709294459)

BESCHREIBUNG: Die Globen Doppelmayrs bieten ein kritisch überprüftes Kartenbild, "das aus den

besten und aktuellsten damals erreichbaren Quellen erstellt wurde. Gerade in Amerika zeigen sich

zahlreiche neue Eintragungen, Kalifornien endlich wieder als Halbinsel und das Mississippi-Gebiet

aufgrund der Erfahrungen von René-Robert de La Salle (1687). Spitzbergen wird (...) richtig als

Insel wiedergegeben." [5] "Im Pazifik sind mehrere Routen von Forschungsreisen wiedergegeben, etwa

jene Ferdinand Magellans (1519-1522), Olivier van Noorts (1600), Abel Tasmans (1642, 1644) und

Jacob Roggeveens (1722)." [6]

In den verschieden kolorierten Ländern erscheinen Bäume und Berge als sprechende Signaturen.

Äquator, Ekliptik, Polar- und Wendekreise weisen eine rot-schwarze Gradteilung auf.

Der Nullmeridian, der die Insel Ferro kreuzt, wird in einer aufgeklebten Kartusche erläutert.

Diese Kartusche wird von 12 Medaillons mit Porträts berühmter Forschungsreisender umrahmt.

Eine spätere Auflage in den 1790er Jahren fügt ein Bildnis Cooks hinzu.

Foto: P. Amand Kraml (200709294461)

GEGENSTÜCK zum EG von 1728 Nr. 12

HÖHE, KUGEL, HORIZONTRING und MERIDIANRING: identisch mit Nr. 12

KARTENBILD: Kolorierter Kupferstich - 12 Segmente bis zu den Ekliptikpolen, an der Ekliptik geteilt.

GESTELL: Holz, vierbeinig, mit Bodenplatte, Öffnung für Kompass, der jedoch fehlt.

INSCHRIFT: GLOBUS / COELESTIS NOVUS / Stellarum fixarum Loca secundum / celeberrimi Astronomi Dantiscani

/ IOHANNIS HEVELII / Catalogum ad anum Chr. 1730 compl. sistens, / opera / IOH. GABR. DOPPELMAIERI.

M.P.P. / exhibitus / à Iohanne Georgio Puschnero / Chalcographo Noribergensi. / A.C. 1728. (nordöstlich

des Phoenix: 350°-10°, 26°-39°S; Kartusche aufgeklebt).

Globus weist Sterne bis zur 6. Größe sowie Nebel aus.

"Sie sind zusammengefasst in 84 Konfigurationen, nämlich: 48 ptolemäische, 'Antonius'

und 'Coma Berenices',

4 des Plancius, 14 von Keyser und Houtman, 'Robur Carol.' nach Halley, 13 des Hevelius; dazu gibt es

Sternbildteile mit eigenem Namen und zwar 'Caput Medusae' und 'Procyon'. Die künstlerische Gestaltung

dieser Bilder, obwohl diese teilweise nur angedeutet sind, weist Parallelen zu Dürers beiden Sternkarten

von 1515 auf. Die Sternpositionen, von Doppelmayr für das Jahr 1730 adaptiert, entsprechen ebenso wie

die Bilder den Angaben des Hevelius."

Mehrere Kometenbahnen treten als punktierte Linie mit Datums- und Namensangaben auf, z.B. 1590 Tycho

Brahe, 1607 und 1618 Kepler, 1632, 1635 und 1683 Hevelius.

Manche Globen müssen trotz der aufscheinenden Jahreszahl 1728 als Herstellungszeit von einer

späteren Auflage stammen, da auf ihnen auch der Weg des Kometen von 1744 zwischen Pegasus und

Andromeda eingezeichnet ist. Jene Kometenbahn kann auch - wegen ihrer parabolischen Form - nicht

vorausberechnet worden sein. Auf unserem Globus ist diese Bahn nicht eingezeichnet.

Darüber hinaus findet sich auf dem Meridianring keine Eingravierung, die auf eine spätere Ausgabe

hindeuten würde.

[1] Vgl. FAUSER, 80; vgl. ZINNER, 292.

[2] Wird auch als Geburtsjahr angegeben: vgl. WAWRIK, HÜHNEL, 70.

[3] Vgl. Ebd.

[4] Vgl. FAUSER, 80.

[5] WAWRIK, HÜHNEL, 70.

[6] WAWRIK, HÜHNEL, 71.

FAUSER, Alois, Ältere Erd- und Himmelsgloben in Bayern, Stuttgart 1964.

SIHORSCH, P. Daniel 1997: Die Globensammlung der Sternwarte Kremsmünster,

ADV-Berichte 36, Kremsmünster

WAWRIK, Franz, HÜHNEL, Helga, Das Globenmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek, in:

DER GLOBUSFREUND, Nr. 42, Wien 1994, 4-188.

ZINNER, Ernst, Deutsche und niederländische astronomische Instrumente des 11.-18. Jahrhunderts,

München 2. Aufl. 1972.