Magnetstab: Eisen, 64 x 4 x 1,2 cm, 2,3 kg

Kasten: Holz, Glas, 100 x 52 x 24 cm

Inv. Nr.: 19022502

Foto: P. Amand Kraml (200607110051)

aus dem Museum der Sternwarte Kremsmünster

Mai 2006

|

Gauss'sches Magnetometer mit Magnetstab und Spiegel Magnetstab: Eisen, 64 x 4 x 1,2 cm, 2,3 kg Kasten: Holz, Glas, 100 x 52 x 24 cm Inv. Nr.: 19022502 Foto: P. Amand Kraml (200607110051) |

Foto: P. Amand Kraml (200103220051)

Die Verbindung mit Johann v. Lamont (1805-1879) in Bogenhausen und Carl Kreil (1798-1862) veranlassten

P. Marian Koller

sich intensiver mit diesem neuen Bereich der Geophysik zu beschäftigen. In Poggendorffs Annalen der Physik

und Chemie des Jahres 1833 wurde eine Beschreibung des von Gauss in Göttingen in seinem magnetischen Observatorium

verwendeten Magnetometers abgedruckt (POGGENDORFF, 247-251). Seit 1835 bestand der in Göttingen gegründete

magnetische Verein.

1839 wurde dann das Gauss'sche Magnetometer für Kremsmünster aus der Werkstätte von Moritz Meyerstein (1808-1882) in

Göttingen angeschafft. Es wurde im Astronomischen Kabinett, das damals als solches keine Verwendung mehr

fand, aufgestellt. Um den

Einfluss der alten Instrumente mit ihren großen Eisenmassen auszuschalten, entfernte man die zwei großen

Mauerquadranten, den Zenit-Sektor und die Fernrohre zur Beobachtung der Polarsterne aus dem Observatorium.

Eine der dort befindlichen Uhren wurde auf mittlere Göttinger Zeit gestellt. Die Beobachtungstermine waren

vom magnetischen Verein für alle Mitglieder vorgegeben. In einem Circular, das in unserem Archiv vorhanden ist,

wird die Zahl der Termine auf vier festgesetzt und zwar von drei zu drei Monaten, am Ende der Monate

Februar, Mai, August und November. Die Messungen begannen jeweils am Freitag um 22:00 Uhr und endeten am Samstag

ebenfalls um 22:00 Uhr Göttinger mittlerer Zeit.

Die Ablesung am Magnetometer

bewerkstelligte man mit Hilfe eines Beobachtungsfernrohres über einen an der Achse des Magnetstabes

befestigten Spiegel. Der Wert konnte so von einer Skala an der Mauer abgelesen werden. Vorerst befand

sich das Unifilar etwa in der Mitte des Raumes.

Die Resultate der ersten Messungen sind bei Gauss & Weber abgedruckt. Dieses Instrument ist an einem

einfachen Draht aufgehängt und zeigt somit die Änderungen der magnetischen Deklination.

1840 erwarb Koller aus der selben Werkstätte ein zweites Gerät. Dieses war ein sogenanntes Bifilar. Der

14,3 kg schwere Magnetstab war in diesem Fall auf zwei Drähten aufgehängt es konnte damit auch die Intensität

der Abweichung gemessen werden. Das Bifilar wurde jetzt an der Stelle des Unifilars aufgestellt. Das

Unifilar kam an die Stelle, an der es auch heute noch steht. Der Draht, ein versilberter Kupferdraht,

wurde an dem festen Pfosten aus

Lärchenholz befestigt. Im Oktober 1840 erfolgte die erste Messung mit dem neuen Bifilar.

(In Kremsmünster (48° 3' nördl. Breite 14° 8' ostl. Länge von Greenwich) hat Hr. Prof. Koller

im Novembertermin zum ersten Mal die Intensitätsbeobachtungen mit den Declinationsbeobachtungen

verbunden. Gauss, 1840, 166 - Als Personal in Kremsmünster wird angeführt:

In Kremsmünster ausser Hrn. Prof. Koller die HH. Danner,

Fellöcker,

Fuchs,

Haslberger,

Lett[en]mayr und

Reslhuber.

Gauss, 1840, 167)

Bald darauf erkannte man, dass die Messungen im Astronomischen Kabinett nicht besonders präzise ausgeführt

werden konnten, sodass man den Plan fasste, ein eigenes Observatorium im Hofgarten zu

errichten. Im Juni des Jahres 1841 wurde dieser ausgeführt. Mit Anfang des Jahres 1842 begannen

die täglichen Messungen, welche um

08:00, 14:00 und 20:00 Uhr nach mittlerer Göttinger Zeit durchgeführt wurden.

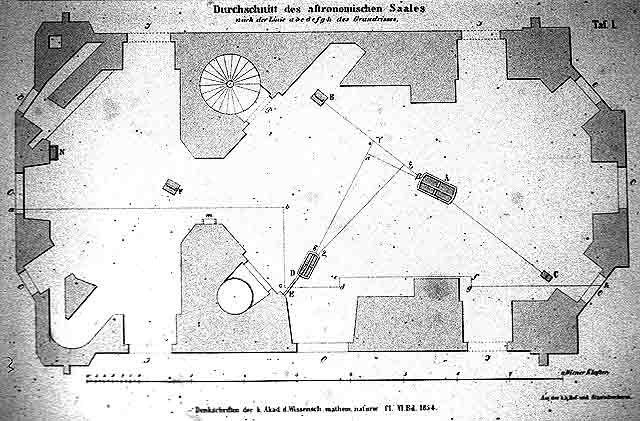

Tafel I aus RESLHUBER, P. Augustin, 1854: Über das Magnetische

Observatorium in Kremsmünster und die vom

Jahre 1839-50 aus den Beobachtungen abgeleiteten Resultate, Wien (Repro: 200104020015)

Ein Gauss'sches Unifilarmagnetometer mit vierpfündigem Stabe zur Beobachtung

der Variationen der magnetischen Declination, aufgestellt im grossen Observations-Saale

der Sternwarte am Orte D, Taf. I. Das Magnetometer hängt an einem dünnen versilberten Kupferdrathe von

1° 3' 4" Wien. Mass Länge. Der Aufhängepunkt ist wie bei allen Magnetometern in zwei aufeinander

senkrechten Richtungen verschiebbar. Den Kasten trägt ein vom Bodenpflaster isolirter Pfeiler aus Backsteinen.

Der Spiegel befindet sich nahe am Mittelpunkte des Instrumentes, ist mit dem Schiffchen verbunden, seine

Fläche läuft nahe parallel mit der Axe des Magnetes.

In F befindet sich an einem hölzernen dreifüssigen Stative, das im Fussboden gut befestiget ist, die

Millimeter-Scale 2° 5' 0"44 von der Reflexions-Ebene des Magnetometer-Spiegels entfernt; der Werth

eines Theilstriches der Scale sonach = 19"14 im Bogen.

Tafel II, ebenda (Repro: 200104020016)

Die Torsion des Fadens wird möglichst aufgehoben, indem man einen nicht magnetischen Stab in

das Schiffchen einlegt, dem die Richtung des magnetischen Meridians gegeben wird.

(RESLHUBER, Denkschr., 6)

GAUSS, Carl Friedrich & WEBER, Wilhelm, 1839: Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins

vom Jahre 1839, Leipzig

GAUSS Carl Friedrich & WEBER, Wilhelm, 1840: Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins

vom Jahre 1840, Leipzig

HENTSCHEL, Klaus, 2005: Gaussens unsichtbare Hand. Der Universitäts-Mechanicus und Maschinen-Inspector

Moritz Meyerstein. Ein Instrumentenbauer im 19. Jahrhundert, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften

zu Göttingen. Mathematisch-Physikalische Klasse. 3. Folge, Göttingen

KOLLER, P. Marian 1842: Bericht über die meteorologischen und magnetischen Beobachtungen,

angestellt auf der Sternwarte in Kremsmünster im Jahre 1841, in: Zeitschrift des Museum Francisco-Carolinum, 1842,

Linz, 42-44, 47-49, 51-53, 59-62, 68-70

KOLLER, P. Marian, 1848: Vorläufige Nachricht von der Beobachtung des Nordlichtes vom 18.

Oktober und gleichzeitiger magnet. Störungen in Kremsmünster (nach einem Brief Reslhubers).

SbKAW m.n.Kl., 1, 530

KRAML, P. Amand 2001: Geschichte der Wetterbeobachtung in Kremsmünster,

Festvortrag anläßlich der Jahresversammlung der

Österreichischen Gesellschaft für Meteorologie, ÖGM-bulletin 2001/1, Wien, 4-10

KRAML, P. Amand 2008: 250 Jahre Sternwarte Kremsmünster, in: Öffentliches Stiftsgymnasium

Kremsmünster 151. Jahresbericht, 33-83, Thalheim

KRAML, P. Amand 2012: 250 Jahre Wetterbeobachtung an der Sternwarte Kremsmünster, in: Öffentliches Stiftsgymnasium

Kremsmünster, 155. Jahresbericht, 33-44

LIZNAR, J., 1879: Magnetische Messungen in Kremsmünster, ausgeführt im Juli 1879. SbKAW m.n.Kl.,

80, Abt.II, 776-784

POGGENDORFF, J. C., 1833: Annalen der Physik und Chemie, 28. Bd., Leipzig

RABENALT, P. Ansgar 1977: 1976 - 1977 - 1978 Briefwechsel von zwei berühmten Männern,

in: Öffentliches Stiftsgymnasium Kremsmünster, 120. Jahresbericht, Wels 183-244

REICH, Karin & ROUSSANOVA, Elena 2016: Der Briefwechsel zwischen Karl Kreil und Alexander von Humboldt,

ein wichtiger Beitrag zur Geschichte des Erdmagnetismus. In: Internationale Zeitschrift für Humboldt-Studien HiN XVII, 33, 50-71

REICH, Karin & ROUSSANOVA, Elena 2018: Karl Kreil und der Erdmagnetismus. Seine Korrespondenz mit Carl Friedrich Gauß im

historischen Kontext, Veröffentlichungen zur Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik und Medizin, Nr. 68, Wien

RESLHUBER, P. Augustin, 1854: Die täglichen Beobachtungen der magnetischen Declination und

Horizontal-Intensität, Wien

RESLHUBER, P. Augustin 1854: Über das Magnetische Observatorium in Kremsmünster und die vom Jahre 1839-50 aus den Beobachtungen abgeleiteten Resultate, in: Denkschriften der math.-naturwiss. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Bd. VI. Wien, 1-56

RESLHUBER, P. Augustin, 1854: Über das Magnetische Observatorium in Kremsmünster und die vom

Jahre 1839-50 aus den Beobachtungen abgeleiteten Resultate, Wien

RESLHUBER, P. Augustin, 1858: Magnetische Beobachtungen zu Kremsmünster in den Jahren 1851,

1852, 1853. Mit einem Nachtrag von F. Lukas, JbZAMET 1853, 33-82

RESLHUBER, P. Augustin, 1859: Magnetische Beobachtungen zu Kremsmünster im Jahre 1854, JbZAMET 1854, 29-42

RESLHUBER, P. Augustin, 1860: Bericht über die im Jahre 1859 auf dem magnetischen Observatorium zu

Kremsmünster beobachteten Störungen, SbKAW m.n.Kl., 42, 221. 533-572

RESLHUBER, P. Augustin, 1860: Magnetische Beobachtungen zu Kremsmünster im Jahre 1855. Mit einem Nachtrag von

F. LUKAS, JbZAMET 1855, 31-44

RESLHUBER, P. Augustin, 1861: Magnetische Beobachtungen zu Kremsmünster im Jahre 1856. Mit einem Anhange von

F. Lukas, JbZAMET 1856, 31-46